雨,是东方文人叩击天心的木铎。自荆浩在《笔法记》中提出“气韵生动”之要义,画家便以雨为媒介,在绢素上构筑起与自然对话的经验。五代董源以披麻皴皴染出江南烟雨的肌理,北宋米芾用墨点堆叠出云山浑沌的呼吸,至明清沈周、石涛等人,更将雨境化作承载忧乐的精神容器。

本次展览分为“墨云初酝·雨前”、“烟雨空濛·雨中”、“霁色澄怀·雨后”三个单元,每一幅古画都是未干的水镜,既倒映着画家挥毫时的天光云影,也折射着观者此刻的心象涟漪。我们循着古代绘画中墨色浓淡干湿,体察古人对下雨全过程的细致观察和描绘。

中国古代夜景山水画的历史可追溯至战国时期,当时人们夜观天象,绘制了星宿图,这可视为最早的夜景绘画。到了汉代,绘画开始体现以人为本的意识,墓葬文化中出现了描绘人们夜间活动的绘画,如汉代画像砖中众多秉烛的场景。山水画的正式出现是在隋代,因此夜景山水画的出现相对较晚。然而,在南宋时期,夜景山水画发展迅速,尤其是马远的“月夜”题材绘画大量涌现。那么,是什么因素促进了“夜景山水画”的出现及其快速发展呢?

由于“中国古代夜景山水”题材绘画体系比较庞大,本次展览主要包含“人间月影清”、“昨夜雨疏”与“夜归来”三个主题。希望借助部分题材绘画,向读者展示夜景山水画的发展历程及其背后的支持因素。

长江,作为中国最长的河流,也是世界第三长河,其源头位于青藏高原的唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山西南麓。这条壮阔的河流全长超过6300公里,从西向东穿越青海、四川、西藏、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏以及上海等11个省(自治区、直辖市),最终汇入浩瀚的东海。长江流域自古以来孕育了丰富的自然与文化景观,汇聚了众多杰出之人。千百年来,长江流域的勤劳人民,凭借长江沿岸独特的自然美景,孕育了从巴蜀山水到江南水乡的悠久文化传统。江水东流,英才辈出,文学艺术领域璀璨夺目,民众生活用品独具特色。长江以其独特的文化内涵和文化认同,为中华五千年文明的持续发展提供了源源不断的动力。长江的奔腾不息亦成为中华民族坚韧不拔、勇往直前精神的象征。

本次展览遴选27件(套)文物,通过“长江之源”“长江万里”“诗歌江流”三大模块展现长江流域丰富的文化遗产和艺术成就。“唯见长江天际流”,这不仅是一句诗意的描述,更是对长江文明艺术的赞美与颂扬。让我们一同探寻长江文明的奥秘,感受其永恒的韵律与力量。

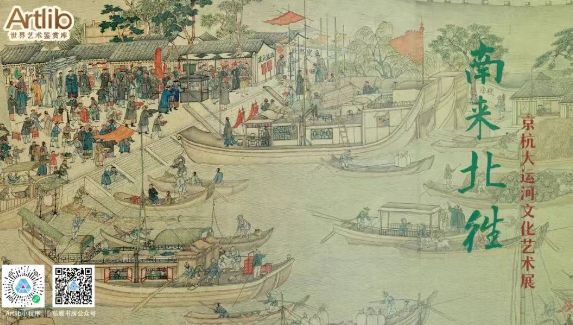

中国大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东大运河三部分组成,是目前世界上距离最长、规模最大的运河。它地跨8个省(直辖市)、35座城市,全长近3200千米。京杭大运河见证了中国悠久的历史和文化。它不仅是一条重要的水上交通要道,也是中国古代工程技术的杰出代表。运河连接了北京和杭州,全长约1794公里,跨越了中国的华北平原、黄淮平原和长江三角洲。自隋朝开凿以来,京杭大运河一直是南北经济、文化交流的重要通道,对促进沿线地区的经济发展和文化融合起到了不可替代的作用。

本次展览在展品的选择上与以往相比,较为丰富,包含舆图、画作、以及摄影作品27件(套),分为运载千秋、百舸争流、运河风光三大部分,分别从运河的漕运、舟楫的形制以及运河两岸的风光介绍京杭大运河,旨在展示其深厚的历史文化底蕴和独特的艺术魅力。

“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”王安石的诗句生动描绘了江南春天的景象,展现了生机盎然的自然美景,同时传达出对这片土地浓厚的乡愁与眷恋。提起“江南”我们会想到什么?小桥流水人家,粉墙黛瓦的建筑,撑着油纸伞的姑娘,枝头呢喃的燕子……

江南,美不胜收,吸引了无数文人墨客来此游赏、抒怀。这里的水乡风情、烟雨蒙蒙,给人宁静、恬淡之感,让人不禁沉浸在这片美好的土地上。自古以来,江南便是我国的经济、文化重镇,享有“鱼米之乡”的美誉。本次展览遴选艺术作品34件(套),分为江南文士、江南胜景、江南风物三大模块,邀您共赏江南独有的风情。

胜景是指自然风景优美而又蕴含深厚人文历史内涵的地方,那些拥有悠久历史的古都往往拥有众多的胜景,让人追思其昔日的辉煌。中国山水绘画自五代始,但胜景题材山水绘画直到北宋才出现。北宋画家宋迪的“潇湘八景”图开创了一组胜景入画的先例,同时其八景范式:平沙落雁、远浦归帆、洞庭秋月、潇湘夜雨、山市晴岚、江天暮雪、烟寺晓钟、渔村夕照,也为后世胜景山水绘画所继承。故,才有宋元以来的“关中八景”、“燕京八景”、“西湖十景”之潮。明代中期,随着旅游的兴起和文人对于壮游的热衷,画家们对于旅游中的名胜风景的表现也尤其突出,“明四家”之一的沈周就有《两江名胜图》册与《江干十景》册。作为六朝古都的金陵自然也拥有众多的名胜古迹,自黄克晦《金陵八景》起,金陵胜景图从最初的“八景”,逐步演变为“十景”、“二十四景”、“四十八景”……

胜景题材山水画自宋代开始,至明清兴盛,但从“潇湘八景”开始,胜景题材绘画中总是带有一种隐匿的悲情色彩。并不像当代人一样,在表现悲情时多用废墟,古人认为废墟即为不吉,不吉则会招致祸端。故,在山水画中悲情是一条隐匿的线。石城漫游——明清金陵胜景主题艺术展分为三个部分:“宋元胜景图之综述”、“明清金陵胜景图之一览”、“金陵风情之一述”。展览一方面向观者展示百年之前的“金陵”,另一方面也希望能够完整地挖掘出这条跨越千年的悲情之线。

清风徐来,廉韵悠长。在中华大地这片孕育了五千年文明的沃土上,廉洁文化如同涓涓细流,滋养着中华民族的精神血脉,激励着一代代中华儿女修身立德、廉洁奉公。宋元时期,中国花鸟画家喜以竹、梅为题材,配之以松,人称“岁寒三友”。至清代《芥子园图谱》专列兰、竹、梅、菊四谱刊行于世,四君子之说进入中国人的审美视界,成为影响中国人几千年人格塑造的源头和精神寄托。

本次展览以“清风正气”为主题,选取历代书画作品中象征廉洁文化的植物,梅、兰、竹、菊、荷、松、柏,展现其深刻内涵和时代价值,营造崇廉尚洁、风清气正的社会氛围。展览共分为三个单元,“丹青绘廉”“笔底清风”“正直坚韧”带您领略不同历史时期廉政文化的艺术表达。

《东京梦华录》是两宋之间的孟元老记载了汴京风物的著作。为啥孟元老要“梦”东京的繁华呢?原因有两个:一是《列子》中记载的故事,黄帝百日睡觉忽然梦见了自己来到了华胥氏之国,并被这个世外桃源所打动。所以后人就用“华胥之梦”来代表理想的安乐和平之境。二是孟元老写这本书的时候,北宋已经灭亡。《东京梦华录》写成时,已经是宋高宗绍兴十七年(1147年)的除夕之夜,距离孟元老离开汴京已经二十年整。故,“梦”字也表达一份追忆。

本次展览借助宋代孟元老的《东京梦华录》为主题,以张择端的《清明上河图》为中心,以及其他的一些宋画来给各位还原千年古都汴京胜景。

“江山千里望无垠,元气淋漓运以神。”

政和三年(1113年)前,一位十七、八岁的天才少年王希孟,经皇帝宋徽宗的传授指点,不逾半年便创作了一幅经典之作,它就是《千里江山图》,是王希孟唯一一件传世的作品。时至今日,仍被视作青绿山水画的巅峰之作。此作以细腻的笔法,描绘中国的锦绣山河,表现出人与自然和谐相处的世界。而900多年后,张大千《仿王希孟〈千里江山图〉》在香港苏富比春拍书画专场以4000万港元起拍,最终以3.70495亿港元成交,创下该艺术家作品国内外拍卖的历史新高。这是一场跨越古今的艺术对话,同时也让我们感受到了青绿山水的无限魅力。

长期以来,学界对文人的水墨山水研究较多,而缺少对青绿山水的关注,这与其在画史的地位不符,故本次展览集中展示从西魏至近现代的壁画以及青绿山水画,分为金碧辉映、文人雅趣、汲古开新三大模块,与您共赏青绿山水之美,以期将中国人的山水哲学留在每个观展人的心中。

国山水画中的春天,是一场跨越千年的精神邀约。自魏晋名士于会稽山阴的曲水流觞,到宋代文人构筑“可游可居”的理想之境,春日山行始终是文人寄托情怀、对话自然的独特方式。本次展览以“春山行”为题,汇集宋元至明清四十件珍稀画作,分“溪山初醒”、“踏青寻芳”、“林泉雅契”、“暮云归岫”四幕徐徐展开。不同于西方风景画对自然的客观再现,中国画家笔下的春山是“心象”与“物象”的交融——郭熙所言“春山澹冶而如笑”,恰道破其中真谛:山峦在墨色中苏醒,草木随笔锋舒展,每一寸留白皆是诗意的呼吸。

展览试图以视觉语言重构古代文人的春日行旅:从冰雪初融的料峭,到踏青游宴的喧闹;从林泉独处的幽寂,至暮色归途的苍茫。观众将随画中人的竹杖芒鞋,循着王维“山路元无雨,空翠湿人衣”的湿润气息,穿越时空的褶皱,触摸那些被墨色凝固的春日瞬间。这些画卷不仅是自然的摹写,更是士人精神的镜像——在山水的褶皱里,藏着他们对生命节律的感知、对永恒之美的凝望,以及对“天人合一”境界的永恒追寻。

以《春意盎然》为主题,从山水画中的层峦叠翠、烟波浩渺,到风俗画卷里踏青斗草、纸鸢逐云的生动场景,再至花鸟丹青中雨润新蕊、莺啼枝头的微观意趣,构建起一幅多维的春日长卷。

这场艺术的视觉巡礼不仅展现春日的视觉符号,更试图解构古人寄情山水的才思隽永,或是那藏在春日仪式里的岁时信仰,以及凝在梅兰竹菊笔触间的精神图腾。它们,在一一诉说着春天的秘密。

赏花文化最早可以追溯到两千多年前的周代初期。1937年在浙江余姚河姆渡遗址中发掘出一块刻有盆栽植物花纹的陶片。秦始皇统一六国后,在咸阳营建“上林苑”,从全国引入不少植物。到了汉代,出现我国早期花卉栽培技术。魏晋南北朝时,人们对花卉的认识开始从实用主义为主转为以观赏为主。赏花世界的大门就此慢慢开启,且赏花成为了古代文人生活中的一件雅事。

天有四时,春秋冬夏,风雨霜露,无非教也。

——《礼记·孔子闲居》

在四时有序的生活里,大地承载着神妙之气,风雷鼓荡,万物萌芽生长。人们对于季节更替的感知被唤醒,在二十四个节气的流转中感受自然的律动与变化。这或许是中国古人最原始的感知萌动,直至今日,我们依然延续着上古农耕文明的传统,但也逐渐唤醒新的感知。

在快节奏的城市生活中,许多人的感知被生活中的繁忙所淹没。很少有接触大自然的机会,听虫鸣鸟叫,赏夏蝉冬雪,体会庄稼丰收的喜悦。让我们暂时慢下来,跟随本次展览,一同体会古人春生、夏长、秋收、冬藏的农耕文化,通过48件艺术作品感受二十四节气的独特魅力。

中国的文学与艺术具有复杂的象征结构,“寒”既是一种具体的气候特征,亦是一种文人气节的象征,在中国山水画中,荒寒之景有着丰富的文化思想内涵。它不仅描绘了凛冽萧瑟的自然景致,更是古代中国士人于庙堂之外在野心境的具象表现。“寒林图”是画家笔筑的孤高之域,“雪山图”是高洁知音的私话场所。“广莫风至”席卷天地,极寒之境自有其物,积蓄着与严寒抗争的力量以盼春归,冬日的物象成为了清逸高旷的寒士品格的象征物。本次展览选取自唐至清的系列绘画,以“萧瑟寒林”、“风雪夜归”、“凌寒斗雪”三个模块,展示书画中凛冬的景致、故事和物象,在雪夜寒山阅观文人心迹。